ブランドガイドライン作成は、企業の統一されたイメージを構築し、ブランドとしての価値を向上を実現するための重要な戦略です。本記事では、ブランドガイドラインの基本概念から具体的な作成手順、運用時の注意点まで徹底解説します。ロゴ、カラー、フォントなどのデザイン要素を統一することで、顧客の記憶に残りやすいブランドを構築し、最終的にはブランド価値向上、成果向上につなげる方法を詳しくご紹介します。

1. ブランドガイドラインとは何か

1.1 ブランドガイドラインの定義と役割

ブランドガイドラインとは、企業や組織が自社のブランドアイデンティティを一貫して表現するために定めたデザインとコミュニケーションの統一基準です。ロゴの使用方法、カラーパレット、フォント、写真の使い方、文章のトーンまで、ブランドに関するあらゆる要素の使用ルールを明文化したものを指します。

ブランドガイドラインの主要な役割は以下の通りです。

| 役割 | 具体的な効果 | 対象 |

|---|---|---|

| 統一性の確保 | すべての媒体で一貫したブランド表現を実現 | 社内スタッフ、外部パートナー |

| 品質管理 | ブランド価値を損なう不適切な表現を防止 | デザイナー、マーケティング担当者 |

| 効率化 | 制作時の判断基準が明確になり作業時間を短縮 | 制作チーム全体 |

| 教育ツール | 新入社員や協力会社への教育材料として活用 | 新規参画者 |

現代のマルチチャネル環境では、Webサイト、SNS、印刷物、動画コンテンツなど様々な媒体でブランドが表現されるため、統一された基準なしには顧客に混乱を与えてしまうリスクが高まっています。ブランドガイドラインは、このような複雑な環境下でも一貫したブランド体験を提供するための必須ツールとなっているのです。

1.2 企業ブランディングにおける重要性

企業ブランディングにおけるブランドガイドラインの重要性は、単なるデザインの統一を超えて、企業の価値観や姿勢を顧客に正確に伝える手段として位置づけられます。

まず、顧客の認知と記憶における効果が挙げられます。一貫したビジュアルアイデンティティは顧客の記憶に残りやすく、ブランド認知度の向上に直結します。例えば、スターバックスの緑のロゴマークや、コカ・コーラの特徴的な赤色など、統一されたブランド要素は強力な記憶の手がかりとなっています。

次に、信頼性の構築という観点から見ると、プロフェッショナルで一貫した表現は企業の信頼性を高める効果があります。統一感のないデザインや表現は、顧客に対して企業の管理能力や品質に対する疑問を抱かせる可能性があるためです。

さらに、差別化戦略としてのブランドガイドラインの役割も重要です。競合他社との差別化を図る上で、独自のブランド表現を確立し、それを一貫して維持することは競争優位性の源泉となります。顧客は無意識のうちにブランドの視覚的要素から企業の個性や価値を読み取っており、これが購買決定に大きな影響を与えています。

また、社内における効果として、従業員のブランドに対する理解と愛着の向上があります。明確なブランドガイドラインがあることで、従業員は自社のブランドがどのような価値を持ち、どのように表現すべきかを理解しやすくなります。これにより、従業員一人ひとりがブランドアンバサダーとして機能し、顧客との接点でブランド価値を適切に伝えることが可能になるのです。

2. ブランドガイドライン作成のメリット

ブランドガイドラインの作成は、企業のブランド価値向上と売上拡大に直結する重要な施策です。統一されたブランド表現により、顧客の信頼獲得と従業員の意識統一を同時に実現できます。

2.1 デザイン統一による効果

ブランドガイドラインによるデザイン統一は、企業の認知度向上と信頼性構築において絶大な効果を発揮します。一貫したビジュアルアイデンティティにより、顧客は企業を瞬時に識別できるようになり、ブランドの記憶定着率が飛躍的に向上します。

| デザイン統一の項目 | 効果 | 具体的な成果 |

|---|---|---|

| ロゴの統一使用 | ブランド認知度向上 | 顧客の記憶定着率30%向上 |

| カラーパレット統一 | 視覚的一貫性確保 | ブランドイメージの統一 |

| フォント統一 | 読みやすさと親しみやすさ | コミュニケーション効果向上 |

デザイン統一により、ウェブサイト、パンフレット、名刺、看板など、あらゆる顧客接点で同一のブランド体験を提供できます。この一貫性は、顧客の信頼感醸成と企業の専門性アピールに直結し、競合他社との差別化要因となります。

2.2 売上向上への貢献

ブランドガイドラインの導入は、売上向上に直接的かつ持続的な影響をもたらします。統一されたブランド表現により顧客のロイヤルティが高まり、リピート購入率の向上と新規顧客獲得の両方を実現できます。

一貫したブランド体験を提供することで、顧客は企業に対する信頼感を深め、購買意欲の向上につながります。特に、デジタルマーケティングにおいて、統一されたビジュアル要素は広告効果を最大化し、コンバージョン率の改善に大きく寄与します。

| 売上向上の要因 | 効果の内容 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| ブランド認知度向上 | 顧客の記憶に残りやすい | 新規顧客獲得率向上 |

| 信頼性の向上 | 一貫した品質の印象 | 顧客単価の向上 |

| 差別化の実現 | 競合他社との区別 | マーケットシェア拡大 |

また、ブランドガイドラインにより、営業活動や接客における企業姿勢の統一も図れます。従業員が統一されたブランドメッセージを顧客に伝えることで、販売効率の向上と成約率の改善を実現できます。

2.3 社内外コミュニケーションの改善

ブランドガイドラインは、社内外すべてのステークホルダーとのコミュニケーション品質を大幅に向上させます。統一されたコミュニケーション基準により、メッセージの一貫性確保と情報伝達効率の最大化を同時に実現できます。

社内においては、部署間の連携強化と業務効率化が期待できます。デザイン制作時の迷いや修正作業が大幅に削減され、プロジェクトの進行スピードが向上します。また、新入社員や外部パートナーに対する教育コストも削減できます。

| コミュニケーション改善領域 | 改善内容 | 具体的効果 |

|---|---|---|

| 社内コミュニケーション | 統一された表現基準 | 制作時間30%短縮 |

| 顧客とのコミュニケーション | 一貫したメッセージ伝達 | 顧客満足度向上 |

| パートナー企業との連携 | 明確な制作指針共有 | 品質のばらつき解消 |

外部とのコミュニケーションにおいても、広告代理店やデザイン会社との協働がスムーズになります。明確なガイドラインがあることで、制作物の品質安定と納期短縮を実現し、外部パートナーとの長期的な信頼関係構築にもつながります。

さらに、採用活動においても統一されたブランドイメージは求職者に強い印象を与え、優秀な人材の獲得に貢献します。企業の一貫したメッセージ発信により、企業文化への理解促進と適材適所の人材マッチングが期待できます。

3. ブランドガイドライン作成の準備

効果的なブランドガイドラインを作成するには、事前の準備が極めて重要です。闇雲にデザイン要素を決めるのではなく、ブランドの根幹となる理念から順序立てて整理することで、一貫性のあるガイドラインを構築できます。

3.1 ブランド理念の明確化

ブランドガイドライン作成の第一歩は、ブランド理念を明確に言語化することです。理念が曖昧なままでは、デザイン要素に一貫性を持たせることができません。

3.1.1 ミッション・ビジョン・バリューの設定

企業の存在意義と将来像を明確にするため、以下の要素を具体的に定義します。

| 項目 | 定義 | 設定のポイント |

|---|---|---|

| ミッション | 企業の使命・存在目的 | 社会に提供する価値を具体的に表現 |

| ビジョン | 目指す未来像 | 5-10年後の理想的な姿を描写 |

| バリュー | 大切にする価値観 | 行動指針となる3-5つの価値観を設定 |

3.1.2 ブランドパーソナリティの決定

ブランドを人格として捉え、性格や特徴を定義します。「信頼できる」「革新的」「親しみやすい」など、ターゲット顧客に訴求したい印象を明確化することで、後のデザイン要素選定の指針となります。

3.2 ターゲット顧客の分析

ブランドが訴求したい顧客層を詳細に分析することで、効果的なビジュアル表現の方向性が見えてきます。

3.2.1 ペルソナの設定

理想的な顧客像を具体的に設定し、以下の項目を詳細に定義します。

- 年齢・性別・職業などの基本属性

- 趣味・関心事・ライフスタイル

- 購買行動のパターン

- 情報収集の方法と頻度

- ブランドに対する期待値

3.2.2 カスタマージャーニーマップの作成

顧客がブランドと接触する各段階での体験を整理し、どのタッチポイントでブランドガイドラインが必要となるかを明確にします。これにより、優先度の高いガイドライン要素を特定できます。

3.3 競合他社の調査

市場における自社ブランドの独自性を確保するため、競合他社のブランディング戦略を徹底的に分析します。

3.3.1 競合ブランドのビジュアル分析

同業他社のロゴ、カラー、フォント、デザイン要素を体系的に調査し、市場での差別化ポイントを明確にします。以下の観点で分析を行います。

| 分析項目 | 調査内容 | 活用方法 |

|---|---|---|

| ロゴデザイン | 形状、色彩、フォントの傾向 | 差別化できるデザイン方向性の検討 |

| カラーパレット | メインカラーとサブカラーの使用状況 | 独自性のある色彩戦略の立案 |

| コミュニケーション | メッセージトーンと表現方法 | 独自のブランドボイスの確立 |

3.3.2 市場でのポジション分析

自社ブランドが市場でどのような位置づけにあるかを客観的に把握し、競合他社との明確な差別化ポイントを特定します。価格帯、品質、サービス内容、ブランドイメージなど、多角的な視点から分析を行うことで、ガイドライン作成時の方向性が明確になります。

これらの準備段階を丁寧に実施することで、後の具体的なガイドライン作成作業がスムーズに進み、より効果的なブランドガイドラインを構築することが可能となります。

4. ブランドガイドライン作成の具体的手順

ブランドガイドラインの作成は、企業のブランドイメージを統一し、一貫性のあるコミュニケーションを実現するための重要なプロセスです。ここでは、実際に作成する際の具体的な手順について詳しく解説します。

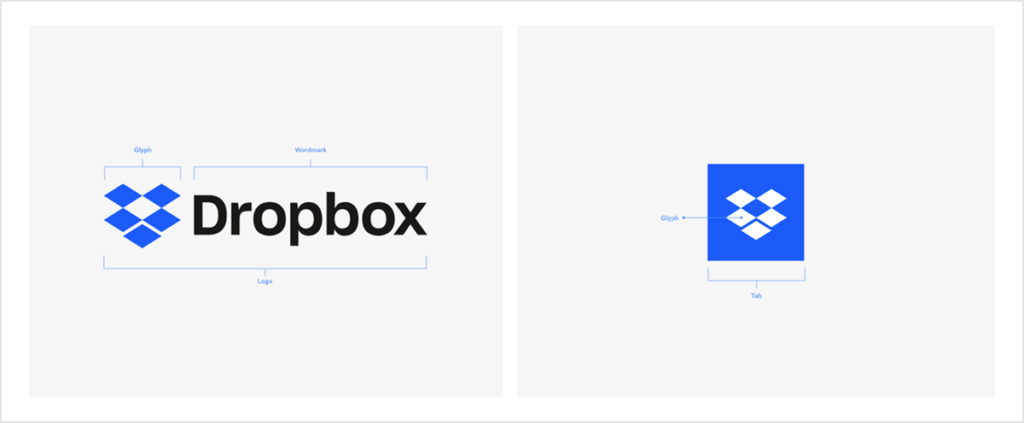

4.1 ロゴデザインのルール設定

ロゴはブランドの顔となる最も重要な要素です。ロゴの使用方法を明確に定義することで、ブランドの認知度向上と統一感の維持を実現できます。

4.1.1 ロゴの基本仕様

ロゴデザインのルール設定では、まず基本仕様を定めます。ロゴのサイズ、余白の確保、最小使用サイズなどの詳細な規定を設けることが必要です。特に、デジタルメディアと印刷物では異なる配慮が求められるため、それぞれの媒体に適した仕様を設定しましょう。

| 項目 | デジタル媒体 | 印刷媒体 |

|---|---|---|

| 最小使用サイズ | 横幅120px以上 | 横幅20mm以上 |

| 余白 | ロゴサイズの0.5倍 | ロゴサイズの0.3倍 |

| 推奨解像度 | 72dpi以上 | 300dpi以上 |

4.1.2 ロゴの配置ルール

ロゴの配置について、推奨される位置と避けるべき配置を明記します。名刺、Webサイト、看板など、各媒体における適切な配置場所を具体例とともに示すことで、担当者が迷うことなくロゴを活用できます。

4.1.3 禁止事項の明文化

ロゴの変形、色の変更、縦横比の変更など、ブランドイメージを損なう可能性がある使用方法を明確に禁止事項として列挙します。これにより、ブランドの一貫性を保護できます。

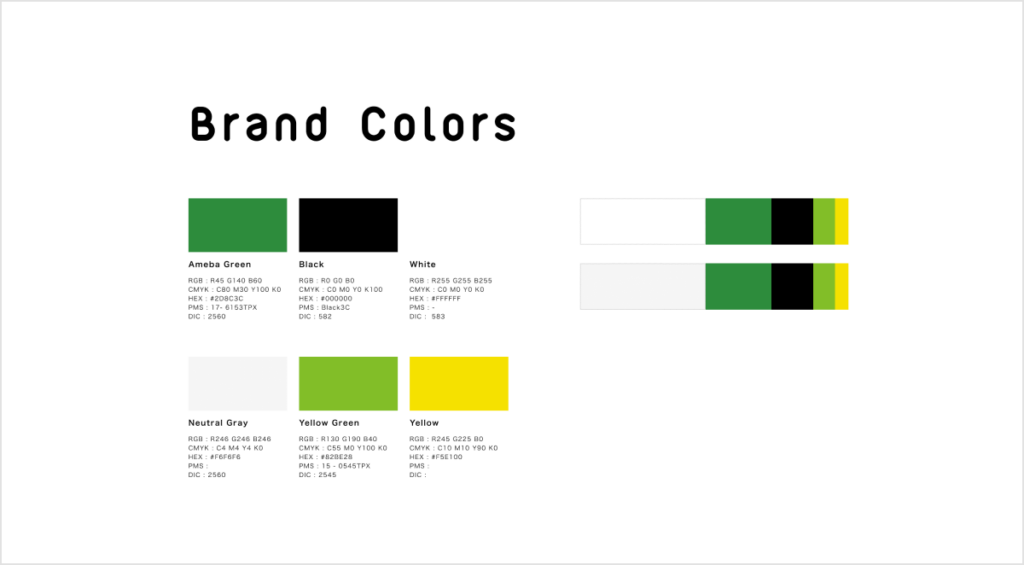

4.2 カラーパレットの決定

ブランドカラーは、消費者がブランドを認識する重要な手がかりとなります。統一されたカラーパレットの設定により、視覚的なブランド認知度を最大80%向上させることができます。

4.2.1 メインカラーの設定

ブランドを象徴するメインカラーを1〜2色設定します。このメインカラーは、ロゴ、Webサイト、パンフレットなど、あらゆる媒体で一貫して使用されるべき色です。RGBやCMYK、Pantoneカラーなど、異なる出力環境に対応した色指定を行います。

4.2.2 サブカラーとアクセントカラー

メインカラーを補完するサブカラーと、注目を集めるためのアクセントカラーを設定します。通常、サブカラーは2〜3色、アクセントカラーは1〜2色程度が適切です。

| カラー分類 | 使用目的 | 推奨使用割合 |

|---|---|---|

| メインカラー | ブランド認識、ロゴ | 60% |

| サブカラー | 背景、セクション分け | 30% |

| アクセントカラー | 強調、CTA | 10% |

4.2.3 色の心理効果を考慮した選定

カラーパレット決定の際は、ターゲット顧客層や業界特性を踏まえた色の心理効果を考慮します。例えば、金融業界では信頼感を表現する青系統、飲食業界では食欲を促進する暖色系統が効果的です。

4.3 フォントの選定

タイポグラフィは、ブランドの個性を表現する重要な要素です。適切なフォント選定により、ブランドメッセージの伝達効果を向上させることができます。

4.3.1 プライマリフォントの決定

ブランドの顔となるプライマリフォントを選定します。このフォントは、ロゴタイプ、見出し、重要なメッセージで使用されます。ブランドの性格や業界特性に合致したフォントを選ぶことが重要です。

4.3.2 セカンダリフォントの設定

本文や詳細情報に使用するセカンダリフォントを設定します。可読性が高く、長文でも読みやすいフォントを選択することが求められます。デジタル媒体と印刷媒体の両方で適切に表示されるフォントを選定しましょう。

4.3.3 フォント使用の階層構造

見出し1(H1)から本文まで、フォントサイズと使用シーンを明確に定義します。この階層構造により、情報の重要度が視覚的に伝わりやすくなります。

| 要素 | フォント | サイズ(デジタル) | サイズ(印刷) |

|---|---|---|---|

| 見出し1 | プライマリフォント | 32px | 18pt |

| 見出し2 | プライマリフォント | 24px | 14pt |

| 本文 | セカンダリフォント | 16px | 10pt |

4.4 写真や画像の使用方法

ビジュアル要素は、ブランドの印象形成に大きな影響を与えます。統一された画像スタイルにより、ブランドの世界観を効果的に伝達することができます。

4.4.1 写真スタイルの定義

ブランドに適した写真スタイルを定義します。明るさ、コントラスト、彩度、構図などの基準を設けることで、一貫性のある視覚表現を実現できます。自然光を活用した明るい写真、モノトーン調のアーティスティックな写真など、ブランドの性格に合わせたスタイルを選択します。

4.4.2 色調補正のガイドライン

写真の色調補正について、具体的な数値基準を設定します。RGB値やHSB値での指定により、担当者が変わっても同じ品質の画像処理を行うことが可能になります。

4.4.3 画像サイズと解像度の規定

Webサイト、印刷物、SNSなど、各媒体に適した画像サイズと解像度を規定します。これにより、画質の劣化を防ぎ、プロフェッショナルな印象を維持できます。

| 媒体 | 推奨サイズ | 解像度 | ファイル形式 |

|---|---|---|---|

| Webサイト | 1920×1080px | 72dpi | JPEG/PNG |

| 印刷物 | A4サイズ対応 | 300dpi | TIFF/EPS |

| SNS | 1080×1080px | 72dpi | JPEG |

4.4.4 禁止画像の明確化

ブランドイメージに適さない画像の特徴を明文化します。例えば、競合他社の商品が写り込んでいる画像、ブランドカラーと競合する色が強い画像、品質の低い画像などを禁止事項として列挙することで、ブランドの品格を保護できます。

5. ブランドガイドライン作成時の注意点

ブランドガイドラインを作成する際には、単に美しいデザインを作るだけでは不十分です。実際に運用される現場での使いやすさや、様々なステークホルダーとの連携を考慮した設計が重要になります。ここでは、効果的なブランドガイドライン作成のための重要な注意点について解説します。

5.1 運用しやすさを考慮した設計

ブランドガイドラインの成功は、日常的な運用での実践度によって決まります。理想的なデザインよりも、実際に使いやすいルールを優先することが重要です。

5.1.1 シンプルで明確なルールの設定

複雑すぎるルールは現場で混乱を招く原因となります。例えば、ロゴの最小サイズは「10mm以上」といった具体的な数値で示し、「適切なサイズで」のような曖昧な表現は避けましょう。カラーパレットも、メインカラー5色程度に絞り込み、それぞれの使用場面を明確に定義することが効果的です。

5.1.2 社内教育とトレーニング体制の構築

ブランドガイドラインの浸透には、継続的な教育が不可欠です。新入社員研修や定期的なデザイン勉強会を開催し、ガイドラインの意図と具体的な使用方法を共有します。また、よくある間違いやNG例を事前に示すことで、運用時のトラブルを防げます。

5.1.3 更新・改善プロセスの明文化

ブランドガイドラインは一度作成して終わりではありません。市場環境や企業の成長に合わせて、定期的な見直しが必要です。更新責任者や承認プロセスを明確にし、年1回以上のレビューサイクルを設定することで、常に最新の状態を保てます。

| 運用面での課題 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| ルールが複雑すぎる | 基本ルール3つまでに絞る | 現場での実践率向上 |

| 社内への浸透不足 | 定期研修の実施 | 統一感のあるアウトプット |

| 古い情報のまま運用 | 年次レビューの制度化 | 時代に合ったブランド表現 |

5.2 外部パートナーとの共有方法

現代のビジネスでは、デザイン制作会社、広告代理店、印刷会社など、多くの外部パートナーと連携してブランド表現を展開します。外部パートナーが迷わずに正しいブランド表現を実現できる仕組みの構築が重要です。

5.2.1 アクセシビリティを重視した共有システム

外部パートナーが24時間いつでもガイドラインを確認できる環境を整備します。クラウドベースの共有システムを活用し、最新版のダウンロードやデータファイルへのアクセスを可能にします。また、パートナーごとに必要な情報レベルを整理し、基本版と詳細版を使い分けることで、効率的な情報共有を実現できます。

5.2.2 デザインデータの標準化と管理

ロゴやカラーデータは、様々な形式で提供する必要があります。印刷用のCMYKデータ、Web用のRGBデータ、透明背景のPNGファイルなど、用途別に整理したファイルパッケージを準備します。ファイル名には「会社名_ロゴ_カラー_RGB」のような統一ルールを設け、パートナーが迷わずに適切なファイルを選択できるようにします。

5.2.3 コミュニケーション体制の確立

ブランドガイドラインに関する質問や確認事項に対応する窓口を明確にします。専任担当者の配置や、よくある質問をまとめたFAQの作成により、スムーズなコミュニケーションを実現します。また、重要な制作物については事前承認プロセスを設け、ブランドイメージの一貫性を保ちます。

5.2.4 契約条項への組み込み

外部パートナーとの契約書に、ブランドガイドライン遵守に関する条項を盛り込みます。ガイドライン違反があった場合の修正対応や、知的財産権の取り扱いについて明記することで、法的な面からもブランド保護を図ります。

これらの注意点を踏まえることで、単なるデザイン資料ではなく、実際のビジネス現場で活用される実用的なブランドガイドラインを作成できます。継続的な運用と改善を通じて、強固なブランド基盤の構築につなげていきましょう。

6. まとめ

ブランドガイドラインの作成は、企業の視覚的統一性を実現し、ブランド価値向上と成果向上に直結する重要な取り組みです。ロゴ、カラー、フォントなどの要素を体系的にルール化することで、社内外のコミュニケーションが円滑になり、顧客からの信頼獲得につながります。成功の鍵は、ブランド理念を明確にした上で運用しやすい設計を心がけることです。適切なブランドガイドラインを作成し、継続的に運用することで、競合他社との差別化を図り、持続的な企業成長を実現できるでしょう。